十和田八幡平国立公園 十和田

398件の記事があります。

2022年03月09日弥生

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

降り積もる雪の重さも、頬をなでる風の温度も、前とは少し違っているように感じる弥生です。

桃の節句に合わせて、花桃を飾りました。

今の時期、自宅では留守中に花が凍ってしまうので、事務所の玄関に置かせてもらいました。

短い命を精一杯に輝かせる生花に、いつもエネルギーをもらいます。

間もなく、まばゆいばかりの春の花々の様子をお届けするのも、また楽しみです。

三月の別名「弥生」が代表的ですが、調べてみたら他にもたくさんの別名がありました。

「桜月」「雛月」「早花咲月(さはなさつき)」「夢見月」「染色月」「嘉月」「花津月」「季春」

「花見月」「晩春」「春惜月」「暮春」「花月」「建辰月(けんしんづき)」「蚕月」「宿月」「桃月」など、歴史や風土とも関連していて、調べてみるととても興味深いものがあります。

二週間に一度、休屋地区の建物を写真に残す業務があり、途中で必ず湖畔の様子が気になってしまいます。

強風で押し寄せた湖水が岸の氷にぶつかり、しぶきが上がっています。2022/3/4

しぶきをズームアップしてみてみました。火山の噴火のようです

梢に鳥の陰が見えたので、シャッターを押したらこんな図が撮れました。カケスです。

遠くの蓮葉氷(はすばごおり)の周辺にはオオバンがいました。

さかんに水中の何かを啄んでいます。

一昨年はすでにマンサクが開花していたようです。(過去の日記より)

今年の同じ日3月4日のマンサクです。

少し黄色の花が見えますが、まだまだです。開いても、寒いと閉じてしまいます。

3月8日の朝、御前ヶ浜のマンサクが気になって行ってみました。

先日は少し黄色がのぞいていたのに、全く見えません。

暖かい日が続くと開花宣言できるでしょうか。お楽しみに。

マンサクに関しての過去の日記をご興味有る方はよろしければご覧ください。

http://tohoku.env.go.jp/blog/2021/03/post_597.html

http://tohoku.env.go.jp/blog/2020/03/post_516.html

http://tohoku.env.go.jp/blog/2020/03/post_514.html

http://tohoku.env.go.jp/blog/2020/03/post_512.html

奥入瀬渓流の氷瀑もゆっくり見る間もなく冬が終わってしまうのは寂しいものです。

2022/2/22 奥入瀬渓流

人と人も、大自然でも、そこには出会いがあり、別れもあります。

急ぎ足で流れていく怒濤の時の中にあっても、その大切さや美しさに気付くことが出来る心を持ち続けたいものです。

2022年02月28日未来へ繋ぐ

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

春の兆しを感じていたのもつかの間、先週の始めは吹雪に見舞われました。

湖畔では、吹きだまった雪で車が動けなくなったり、小坂町から発荷峠に通じる通称「樹海ライン」が通行止めになったりと、冬はまだまだ頑張って居座っているようです。

湖畔から吹きつける風で、地吹雪になっています。

吹きだまりができて、車が動けなくなっています。

2月24日、令和3年度休屋集団地区廃屋跡地利活用計画検討業務の一環として、「休屋湖畔地域づくり懇談会」が開催されました。平成30年から始まり、懇談会自体は今年度3回目、通算12回目を数えています。

懇談会は休屋地区に居住または仕事をしている方11名の参加がありました。

何やら長い名前ですが、撤去が完了したホテルの跡地をはじめとしたエリア内の

より良い活用をみんなで考えて行こうというのが主旨です。

前回は、どんな施設やイベントがあったら良いかたくさんのアイディアが出されたようです。

前回の懇談会で出された意見をまとめた中から、個人的に興味深かったものをピックアップしてみました。

「夕日が見える個室空間」「道具が無くても釣りが出来る」「十和田湖スポーツセンター」

「湖上レストラン」「雪にシアター」「DIYキャンプエリア」

想像しただけでわくわくしてきますよね。

ファシリテーターのアドバイスをもとに、将来の休屋をどのようにしていったらいいのか、前回の結果を踏まえて、ワークショップを実施しました。

具体的に、ここにこんなものがあったらいい、こんなことをしたい、などをグループに分かれて、地図に落とし込んでいきました。

それぞれ話し合った結果を発表します。

グループごとに、異なる興味深い意見が出され、みな真剣に聞いています。

この結果を踏まえて検討を重ね、廃屋跡地の整備を進めて行くことになります。

休屋で仕事をさせていただいて間もなく5年が過ぎようとしていますが、美しい風景は変わることなく此処にあります。

〈2017年の休屋周辺の風景〉

変わったのは、コロナ禍による人の流れと、人間が作り出した構造物が撤去された事、トイレが新しく作られた事でしょうか。(自分は確実に歳をとりましたが。)

今後、世の中はどうなっていくのでしょう。

みなさんは、大きな建造物が無くなった十和田湖畔休屋地区はどうなってほしいでしょう。

そんな問いをみなさんにも考えていただき、これからの十和田湖畔にワクワクしてもらえたら嬉しいです。

〈2017年発荷峠からの十和田湖〉

2022年02月18日春の兆し

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

先日、事務所前の桐の樹をつつくアカゲラのドラミングの音を久々に聞きました。

写真は春先に来ていたアカゲラですが、今も同じ個体が来ているのかは不明です。

ドラミングの目的は、餌を捕るだけではなく、巣作り、縄張りの主張や、求愛などのコミュニケーションの手段などがあります。

以前、木造の我が家をけたたましく突かれたことがあり、驚いた事があります。

気を付けないと巣を作られてしまうよと言われました。

自宅にキツツキの巣があるなんて素敵ですが、現実的にはちょっと困りものですよね。

まだまだ寒さ厳しい十和田湖ですが、立春から少しずつ春の兆しを肌で感じる事ができます。

事務所周辺の写真撮影に出かけると、めずらしく穏やかな日でした。

太陽が湖面に映りこんでいます。

十和田神社では静かに時が流れています。

樹上の雪がはらはら舞い、太陽にきらきら輝いていました。

南祖の坊が履いたと言われる鉄の草履。足のサイズが30cmぐらいありそうです。

境内のどこかにあります。探してみてください。

※南祖の坊:伝説では、三戸出身で、熊野で修行した後、十和田湖へやって来たと言われています。

春告げ花のマンサク(左)もカツラ(右)まだまだつぼみを固く閉ざしています。※カツラ雌花は実が落ちた殻付

ダンスをしているような可愛らしい冬芽を見つけました。(ムラサキシキブ)

上着を脱ぎ始めたサワグルミ(左)とまだ着ているキタコブシ(右)

春はとても心躍る季節ですが、まだまだ雪山を楽しみたいものです。

苦労して登った先にある素晴らしい風景。

登りではあんなに苦労したのに、あっという間にスキーで下りられる爽快感。

吹雪の時は上下左右もわからなくなり不安に苛まれますが、生きている事を実感することができます。

十和田八幡平国立公園内には、八甲田を始めとしてたくさんのフィールドがあります。

ご自身のレベルに合った場所を選んで、装備は万全にして楽しみましょう。

ちなみに、八甲田は「Mt八甲田ローカルルール」というものが定められており、救助要請の際の料金が細かく定められています。

http://www.hakkoda-ropeway.jp/3560

酸ヶ湯温泉から、仙人岱避難小屋を経て八甲田大岳へ向かう途中の風景。2019/2/6

雪は時にはやっかいなものと思われがちですが、雪を楽しみ、雪に感謝できる幸せを感じます。

2022年02月14日厳冬期の八甲田

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

2月10日、北八甲田赤倉岳の巡視へ行ってきました。

厳冬期の八甲田といえば、1902年(明治35年)の日本陸軍第8師団歩兵第5連隊の、近代登山史上における世界最大級の山岳遭難事故を思い浮かべます。

小説の題材となり、映画化もされ、概要をご存じの方も多いことでしょう。

実際に曾祖父さんが亡くなられている友人から、残された貴重な写真を見せていただいた事があります。

岩手県西和賀町に、その方の大きな慰霊碑が建立されています。

そんな厳しい八甲田も、この日は気温マイナス8度、風もほとんど無く穏やかな一日でした。

ロープウエーに乗って山頂駅に着くと、真っ白な岩木山の頂きが雲の上にぽっかり浮かんでいました。

平日にも関わらず、多くのスキー客が訪れていました。

周辺を散策する人、スキーやスノーボードの人、それぞれ出発です。

三脚を持参して写真撮影に専念する方でしょうか。

田茂萢(たもやち)方面に向かうツアー

今から向かう赤倉岳がくっきり見渡せます。

前嶽の向こうに青森市と陸奥湾が輝いています。

標高を上げると、スノーモンスターが迫って来るようです。

風上に向かって成長する樹氷の特性が良くわかりますね。風下は空洞になっています。

大きく傾いていて、過酷な気象条件が想像できます。

雪と太陽と雲が織りなす風景。

どんどん標高を上げていきます。

写真の真ん中あたりが森林限界(およそ1500m)です。

赤倉岳山頂直下。

この中に標識が隠れています。

井戸岳に雲がかかってきました。

毛無岱方面をのぞむ。

山肌を雲が流れていきます。

じっとしていると冷えてしまうので、下山です。

樹氷の間は、アオモリトドマツの根元に近寄らないようにしながら、好きな場所を安全確認しながら歩きましょう。

太陽の周りに、日暈(にちうん又はハロ)ができていました。

厳冬期の八甲田は、こんな優しい姿で迎えてくれることはとても希です。風が強く、ロープウエーが運休の日も多くあります。気温もマイナス20度まで下がることもあり、さらに風があれば体感温度はぐっと下がります。

また、ロープウエーの待ち時間には、じっとしていると身体が冷えてしまいます。

冬山装備をしっかりとしておこしくださるようお願いします。

今しか出会えない風景がきっと待っていることでしょう。

2022年02月04日立春

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

今日は立春です。

十和田湖が国立公園に指定されたのは、昭和11年(1936年)2月1日の事です。その時生まれた方は86歳ということになりますね。

如月(きさらぎ)は、厳しい寒さに備え重ね着をする「衣更着」、春に向けて陽気が来る「気更来」、春に向けて草木が更に生えてくる「生更木」という3つの説があるそうです。

氷点下10度を下回る日も多いですが、心は舞いおりる雪より軽く、白い大地を駆け回りたい伊藤です。

奥入瀬の氷瀑はどんどん成長しています。

〈姉妹の滝のお姉さん〉

乙女の像は、相変わらず力強い姿で立ち続けています。その後ろ足に注目してみてください。

人間は片足を前に出して体重をかけると、自然と後ろ足のかかとが上がります。像は両足ともしっかりついていますね。そういうデフォルメ(対象を変形や歪曲して表現すること)が、芸術では良く行われることがあります。大地にしっかりと根を張って生きろと言われているようですね。

そして、眼球が入れられていない目は、どこから見てもこちらを見ているように見えると言われています。

現在まで二度の解体修理を経て、平成六年には大規模な補修が行われ、現在の姿があります。

1月に巡視で行った蔦沼の様子をお伝えします。燃えるような紅葉で賑わっていた蔦沼は、今は訪れる人も無く、ひっそりと春を待っています。

カモシカが車道を渡った跡がありました。

静寂の菅沼:誰かが歩いた跡がありますね。

氷の上にうっすらと雪が積もっています。

残置コーンを見つけたので、スノーシューで踏まないように掘り出しました。

冬期の蔦沼の歩道は閉鎖されていますが、時折、訪れる人はいらっしゃるようです。(あくまでも自己責任でとお願いしています)

あちこちで大雪のニュースが聞かれます。除雪作業に従事される方々は十分に注意されてください。

十和田湖も自宅も例年より少ない雪にちょっと拍子抜けの伊藤です。

マンサクは吹雪の中まだまだ口を固く閉ざしています。

節分の日のマンサク。花開く日が待ち遠しいですね。

2022年01月28日レンジャクの訪れと十和田ビジターセンター臨時閉館(2/28まで)のおしらせ

十和田八幡平国立公園 村田 野人

こんにちは、十和田八幡平国立公園管理事務所の村田です。2つおしらせです。

まずは、今年もヒレンジャクとキレンジャクが休屋に来ました。先週は小さな群れだったのですが、今日は100羽弱くらいの群れになっていました。ちりりりり、ちりりり、と鳴き交わしながらこずえからこずえへと飛び回って、ヤドリギのみを食べています。私が着任してからは、毎年確認しています。

休屋のヤドリギが食べ尽くされたくらいが写真の撮り頃かとおもいます。レンジャクたちがしぶしぶナナカマドの実を食べるために低い枝にとまっているかもしれません。写真家のみなさまは、レンジャクの食事に配慮して撮影して下さいね。

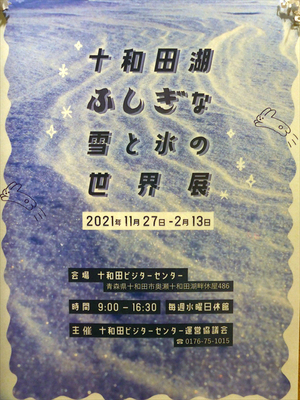

2つ目は残念ながら新型コロナウィルスの感染拡大をうけて、十和田ビジターセンターは2月末まで臨時休館となりました。開催中の「十和田湖ふしぎな雪と氷の世界展」が延長になるかどうかはおってお知らせします。

2022年01月26日しぶき氷、蓮葉氷、アニマルトラッキング、冬芽、野鳥観察

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

雪の季節は楽しみでもありますが、時には脅威となって我々を脅かします。

それでもやはり、雪の季節はわくわくしますね。

厳冬期の十和田湖畔は、厳しくも美しく、キリリとした空気に包まれています。此処では、生きている実感、生かされている感謝が心からわき上がってきます。

風と水が織りなす風景、しぶき氷が出来はじめています。

手前の凍った部分が波に砕かれて蓮葉氷(はすばごおり)になります。

暖かい日は、何事もなかったように消えてしまうこともあります。

写真は同じ場所の移り変わりです。

前回ご紹介した、通称「乙女の像」と岩手との関わりを更に紹介します。

前回の日記で、カメラを構えた私が台座に写っているのを発見できた方はいらっしゃるでしょうか?

(前回の日記)http://c-tohoku.env.go.jp/blog/2022/01/post_838.html

二人の乙女をしっかり支えている台座の素材は、折壁石という折壁花崗閃緑岩でできています。

(折壁は岩手県一関市室根町にある地名)

閃緑岩は地球の古い地質から出てくるもので、北上山地、北上山脈の南の尽き果てる所で地表に現れたのではと推測されています。東京の有名デパートの床や壁、国会議事堂にも使われていて、現在は採り尽くしてしまいほとんどないそうです。

高村光太郎が岩手県の山荘にこもっているということで、設計者が配慮したのではとも考えられています。

「乙女の像」に至る歩道は深い雪に覆われ、除雪がされていない箇所は歩くのが困難となっています。

しっかり装備をすれば、楽しみも倍増です。

外輪山に日が沈み始めます。

ふかふかの雪に、ずっとこのまま抱かれていたい気分です。

夕暮れ時に十和田湖湖畔の冬を満喫する二人

訪れる人の少ない湖畔は、動物達が生き生きと活動している様子が見てとれます。

テンかイタチが、湖畔で何か餌を探して彷徨っているのでしょうか?

大きい足跡は私の足跡です。

湖畔では、花咲く日のためにしっかり準備をしている冬芽の様子は、とても愛おしいです。

寒さを耐えて耐えて咲くからこそ、咲いたときの喜びはひとしおです。

マンサクの花芽の観察を始める時期となりました。

まだまだ固く蕾を閉ざしています。2022/1/4

イガイガしたものはマンサクメイガフシアブラムシによる虫こぶです。

※虫こぶ:虫癭(ちゅうえい)とも言われ、昆虫や細菌によって新芽や花芽、葉芽などが異状に成長したもの。

まだ小さなハリギリが地面から顔を出しています。若芽は山菜に、成長するとトゲが無くなります。

美味しいお茶にもなるクロモジはとんがった葉芽とまん丸い花芽が愛らしい。

力強く万歳しているようなヤドリギの赤ちゃん。

春咲く花々は、暖かい雪の布団の下で、すやすやと眠っているのでしょう。

木々の葉っぱが落ちてしまった今の時期は、野鳥観察もお勧めです。

毒が無くなった事をどうやって判断するのか、ヒヨドリがナナカマドの実を啄んでいます。

楽しみいっぱいの冬の十和田湖の様子を随時お届けしたいと思います。

2022年01月19日霊験あらたか十和田神社

十和田八幡平国立公園 伊藤 あけみ

みなさんは、1月18日、2022年最初の満月を見る事ができたでしょうか?

風雪の中で待っていると、一瞬だけ顔を見せてくれました。

〈17日深夜〉

〈18日早朝〉

〈外輪山に沈む睦月の満月〉

〈はるか白きたおやかなる櫛ヶ峰〉

〈樹氷原ができています〉

まだまだ続くコロナ禍の中、思うように初詣などに行けない方もいらっしゃることと思います。

そこでパワー溢れる新年の十和田神社の様子をお知らせします。

私は、毎月1日と15日に欠かさず十和田神社に参拝し日頃の感謝を伝えます。

年末は晦日参りもしました。新たな年の1日は氏神様に一番に詣で、2日に信仰する神社と十和田神社にお詣りすることを数年続けています。

十和田神社は青龍大権現を、明治の神仏分離以降は日本武尊(ヤマトタケルノミコト)もお祀りしています。

早朝の空気が澄んでいる時間が、一番美しくパワーがありますので是非早い時間がお勧めです。

はらはら雪が舞って幻想的な山門と窓木のご神木

愛らしい狛犬のお出迎え

手洗い場の龍神様は氷を吹いています

目隠しされてもみんなお見通し?

みちのくの霊場と呼ぶにふさわしい佇まいが見えてきました。

優しい表情の狛犬が待っています。

随所に龍神様の彫刻が施されています。

熊野大社、稲荷神社、青龍大権現のお宮がありますので、そちらもお忘れなく。

青龍大権現は、階段を100メートルほど登った場所にあり、そこから鉄製のハシゴ(現在は使用出来ない)を湖まで下りた場所に「占い場」があり、以前は吉凶を占う場所でした。今は船でしか行けません。

占い場への階段と、登った先にある青龍大権現。(昨年秋撮影)

立ち入り禁止の占い場をのぞき込む。

Sea to summit という概念で、海抜0メートルから山の頂へとチャレンジする登山や自転車のレース、トレッキングなどを楽しむ人々がいます。

かつていにしえの人々が太平洋側から十和田神社まで歩いていたように、自分の足だけで到達する感動を味わってみたいものです。

十和田神社から少し歩くと、観光客が必ず立ち寄る「乙女の像」があります。

正式名は「十和田国立公園功労者記念碑のための裸婦像」といいます。

春から秋は、観光バスのお客様が旗を持った添乗員さんに引率されて歩いている姿も見かけますが、今は越冬で訪れている白鳥と私だけでした。

写真の中に、白鳥と私がいます。探してみてください。

いつ眺めても他人のように思えなく、どっしりと大地を踏みしめる足を自分と重ね合わせて見てしまいます。

雨にも負けず、風にも負けず、の精神を感じます。

ここまで日記を書いた後に、タイミング良く「乙女の像」の作者高村光太郎の連翹忌(れんぎょうき:光太郎の命日に行われる)運営委員会代表の方の講話を聞く機会に恵まれました。

光太郎は「智恵子観音」を製作したいと、雑誌の対談で話していたことや、高村祭(光太郎岩手県花巻市に疎開した日に行われる祭典)が私の誕生日であること、宮澤賢治や岩手との関わりなど、たくさんの事を学びました。

湖畔にある十和田市の施設「ぷらっと」に高村光太郎や大町桂月の様々な資料が展示されています。展示の様子、高村光太郎や「乙女の像」については、後日の日記でまたお知らせしようと思います。

2022年01月11日十和田ビジターセンター企画展「十和田湖ふしぎな雪と氷の世界展」のおしらせ

十和田八幡平国立公園 村田 野人

こんにちは、十和田八幡平国立公園管理事務所の村田です。

冬の企画展の紹介です。十和田ビジターセンターでは、令和4年2月13日(日)まで「十和田湖ふしぎな雪と氷の世界展」を開催しています。

冬の十和田湖では、厳しい寒さとはげしい風によって市街地では見られない雪景色が出現します。企画展では十和田ビジターセンターの職員が長年撮りためた美しい雪と氷の写真を公開しています。写真に収められた雪と氷の現象は、気温や天候によっては、一瞬しかみられないとても貴重なものです。また、それらの雪と氷がどのようにできるのか、その科学的な説明にも取り組みました。かわいいイラストで説明されています。ご覧下さい。

なお、十和田ビジターセンターでは、新型コロナウィルス感染症への対策を実施しております。お越しの際はマスクの着用をお願いいたします。

※企画展の詳細

タイトル:「十和田湖ふしぎな雪と氷の世界展」

期 間:開催中ー2月13日(日)9:00ー16:30

(毎週水曜日休館)

会 場:十和田ビジターセンター

(〒018-5501青森県十和田市奥瀬十和田湖畔休屋486)

主 催:十和田ビジターセンター運営協議会

11年目の3月11日が過ぎました。

三陸生まれの私は、何年過ぎようとも心穏やかではいられない日です。

訪れるたびに、少しは変化があるものの、相変わらず明かりの少ない町は、

震災前と同じように、夜空に星が瞬いて、

大自然は何も変わっていないのだな、と強く思いました。

火山噴火で出来た十和田湖は、静かに悠久の時を刻んでいます。

再噴火の可能性もあるとの指摘もあり、今一度防災用品をチェックが必要ですね。

さて、令和3年度12箇所で開催していた「令和3年度十和田八幡平国立公園写真展」は、

おかげさまで、イオンモール大曲会場が最後の展示会場となりました。

関係各位の皆様には大変お世話になり、感謝いたします。

「十和田八幡平国立公園写真展」は、十和田八幡平国立公園管内のアクティブレンジャー5名が、十和田八幡平国立公園の自然をテーマに、現地巡視や自然ふれあい活動などの業務中に撮影した写真を展示し、十和田八幡平の豊かで多様な自然の魅力を発信することを目的として令和元年より行っているものです。

その中で、イオンモール大曲会場で行われていた写真展は、

会場のご厚意により会期を延長して開催しておりました。

更に写真を追加して、「十和田湖の移り変わり」の展示を加え、

3月31日まで再延長して展示を開催しています。

https://www.aeon.jp/sc/omagari/event/event_e355143.html

大きい写真を追加しました。

十和田八幡平国立公園の映像もご覧になれます。

昨年度の写真を追加しました。

十和田湖の移り変わりのパネル展示もあります。

また、4月2日より、同会場にて「国立公園がやってきた」と題した、新しい展示を企画しております。

私達アクティブレンジャーの仕事を、具体的に紹介した展示もただいま準備中です。。

お近くお越しの際は、どうぞお立ち寄りいただきますよう、よろしくお願いいたします。